前回は、ステップワゴン エアー(RP6)を選択した理由と改装(改造)のアウトラインを説明しました。

ここでは、水平なベッドを2列目シートに作る方法について説明します。

2.水平な自作ベッド ←本稿

2-1.考え方

シート背もたれにはサイド サポートの出っ張りと、また下の写真から分かるように倒した背もたれと座面の間には大きな段差があり、詰め物で水平なベッドを作るのは大変です。

下の写真のようにシートに木枠(後ほど詳しく説明)を乗せ、シートのひじ掛けの黄色矢印の部分(硬い部分)に中央の角材が来るようにすると木枠はフワフワせずに安定します。

あとは、木枠の前方と後方の高さを調整して全体を水平にするとベッドの基礎が出来あがります。

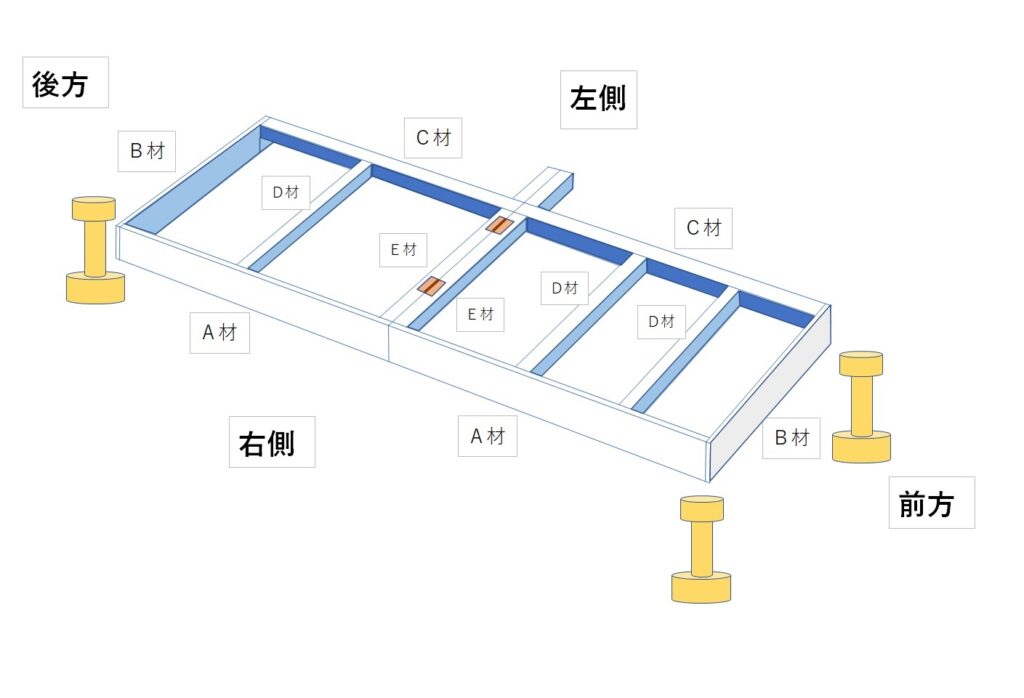

以下は木枠全体のポンチ絵です。オレンジ色のモノは高さ調整可能なプラ束のイメージです。

因みに、各木材のサイズは以下のとおりで、ヒンジで中央部を繋げてそれを広げると全長1844mmの木枠となります。

A材 12×85×910mm

B材 12×85×450mm

C材 38×38×910mm

D材 38×38×400mm

E材 38×38×620mm

この乗せただけの木枠をベッドの基礎とする際の注意点は二つで、一つ目は中央部(E材)がひじ掛け部分(黄色矢印)からズレないようにすること(方法は後述)と、二つ目は木枠の端を長さが調整できるプラ束で支え、木枠全体を水平にすることです。

2-1.木枠の作り方と固定方法

ベッドを水平にするとどちらを頭にして寝ても良いのですが、頭を前側(足はリアゲート側)にすると、リアゲート近くの机に頭をぶつけなくて済みます。

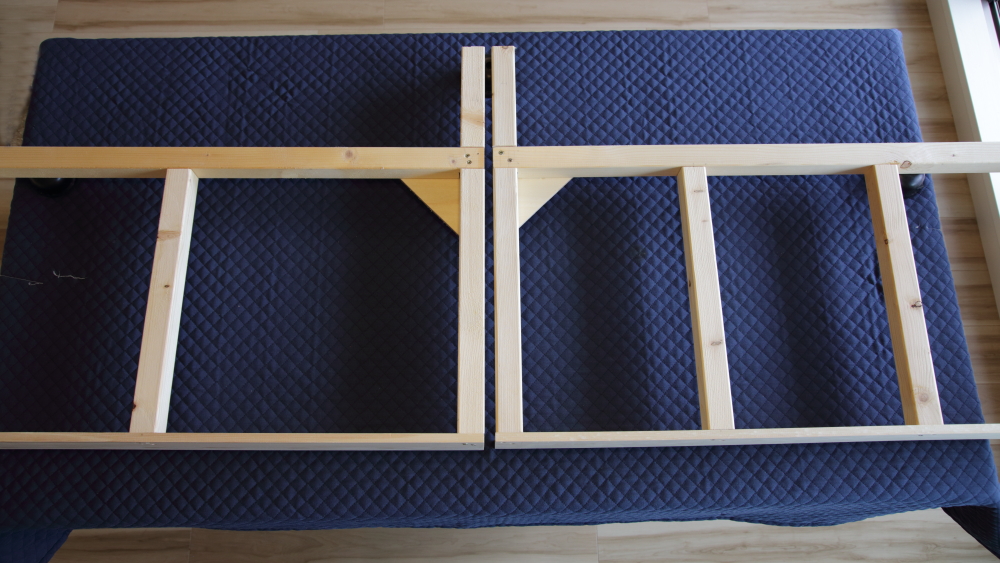

頭を前側にするので、体重の大部分を支えることになる木枠の前方部分は桟を2本にし、脚の重さだけを支える後方部分の桟は1本としています。

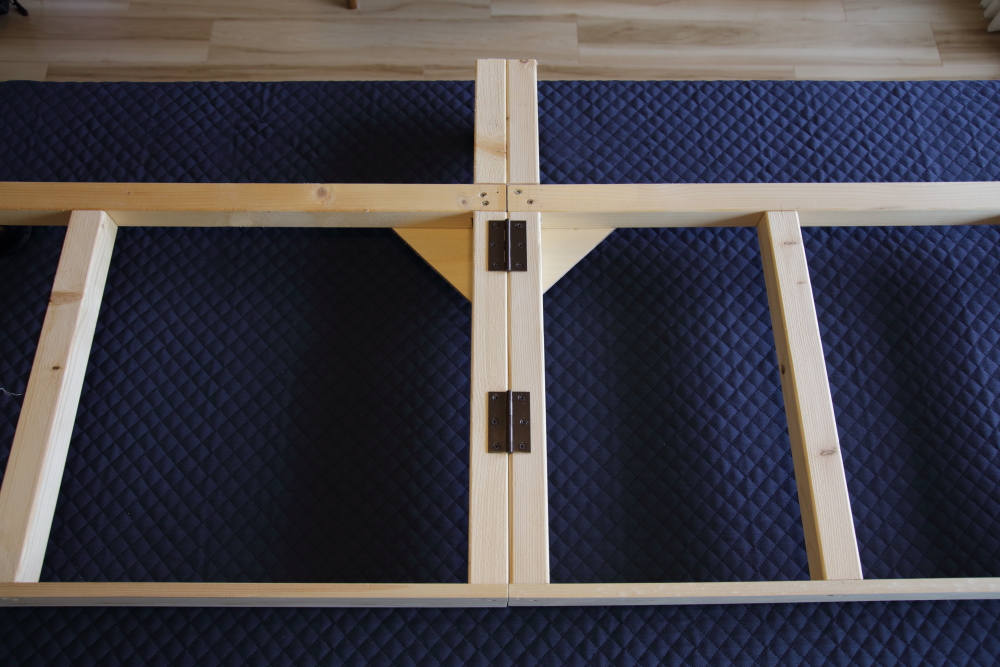

更に全体を2分割して角材(E材)をヒンジで繋げることで最も体重がかかる中央部に2本の角材(E材)で強度を確保しつつ、片づけるときは木枠を半分に畳むことで保管や運搬が楽になります。

普段使いのときは、この畳んだ木枠は折り畳んだ3列目シートの上に置いてあります。また、走行中に動かないように、滑り防止マットを利用してます。(その保管方法は最後の方に写真で示しています。)

次に、木枠の前後方向に延びる木材(A材とC材)の形状が異なる点について説明します。

下の写真のように、倒した2列目シートの背もたれやひじ掛けとスライドドア側の壁の間には殆どすき間がありません。

赤丸部分はタイヤケースが飛び出しているところ、青丸部分はシートを最大限左側に寄せているのでひじ掛けと壁との間に殆どすき間が無いことを示しています。

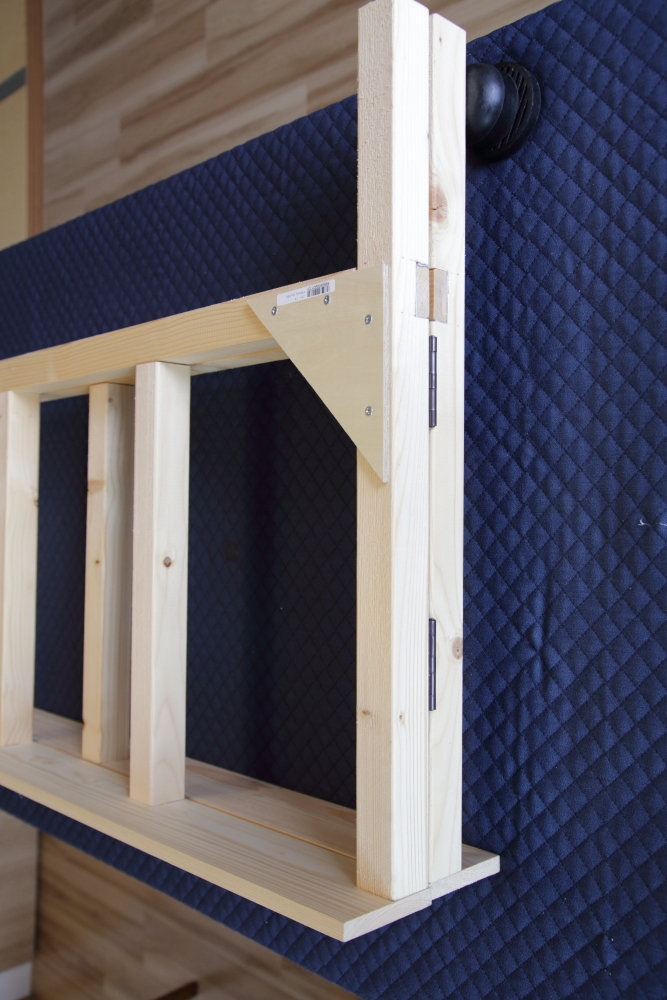

本来なら木枠の外枠を全て厚み12mm、幅85mmの板(A材)で箱のような木枠にして2列目シート全体に被せたかったところですが、上の写真のような事情でそれができないので、38mm角の角材(C材)をシートの背もたれ部分で前後に通し(荷重はE材を使ってひじ掛けで受けるので、背もたれのクッションには荷重はかからない。)その両端を外枠(B材)に固定します。

こういうことでちょっと変わった形の木枠が出来あがりました。

これを作るのに規格材が使えたので、我が家のテーブルの上に保護マットを敷いたうえで、クランプと手鋸で切断し、スクリュードライバーとドリル、木ネジを使って下の連続写真のように簡単に組み上げることができました。

この木枠は角が直角になるようにするのが大事です。

それには対角線の距離が同じになるよう注意することや、スコヤと呼ばれる道具を使います。自分は使いませんでしたが、更に作業を楽にするコーナークランプというのもあります。

こうして出来上がった木枠を背もたれを倒した2列目シートの上に乗せるわけですが、木枠の中央部(ヒンジ部分)をひじ掛けの一定の位置に固定する必要があります。

ヒンジがあるE材が所定の位置から前後にズレると、床に傾斜のあるステップワゴンでは木枠が水平でなくなるし、横方向にズレると木枠の水平を確保するためのプラ束が倒れてしまいます。

この対策として、中央側の木枠(A材)の2ヵ所にアイボルトを取付け、2列目シートのチャイルドシート固定金具(下の写真の下の赤丸)からロープラチェットを使って均等な力で引っ張ることで、木枠全体の左側(スライドドア側)に引き寄せるようにしました。

前後方向へのズレも防止できます。

このとき木枠(A材)の後方はひじ掛けに当たってそれ以上スライドドア側にはズレませんが、木枠(A材)の前方は座面より浮いた状態なので、下の写真のようにA材にじゃま板を取付け、スライドドア側に木枠を引っ張っても座面の側面にじゃま板が当たって、横方向もこれ以上ズレないようにしました。

これで、木枠を所定の位置に固定することができました。

次はプラ束を使って、この木枠を水平にする方法です。

木枠の前方の角2ヵ所をプラ束で支えます。下の写真は左側の角です。その下は右側です。

直ぐ上の写真の赤丸は小型シャコ万力で、木枠の角に取り付けた直角を確保するための三角の板とプラ束の合板を接合しています。(プラ束と木枠の接続方法については改めてこのページの後段で説明します。)

木枠の後方はあまり荷重がかからないことから、下の写真のように一個のプラ束でB材の中央を支えます。

これで木枠はほぼ水平ですが、プラ束使用の写真で分かるように前方が後方より約80mmほど高くなっています。

それだけ新型ステップワゴンの床が傾斜しているということです。

またこの新型ステップワゴンの床は結構柔らかい素材でできているため、安定化のためにプラ束の床側には木片をネジで固定しています。

下の連続写真で示すとおりベニヤ板、滑り防止マット、インフレーターマット、縦に二つ折りにしたキルティング ラグを重ねてベッドが完成です。

ベニヤ板を木枠の上に乗せるだけだと運転中に所定の位置からズレてしまう可能性があります。木ネジで木枠に固定すると片付けるときに邪魔になりそうなので、このベニヤ板の裏に厚み10mmのスポンジゴムを貼り付け、下の写真のようにその直角部分が木枠の桟と木枠で構成されるコーナー部分に嵌り込むようにしました。

こうすると連泊してもインフレーターマットの重みもあって、ベニヤ板が最初の位置からズレません。

防寒用電気敷毛布を使うときは、インフレーターマットの上にキャンプマット銀面を上(断熱のため)にして敷き、更にその上に電気敷毛布を敷いて、その上にキルティングラグを敷くという順番になります。

上の一連の写真ではいろんな部材が雑然としていますが、普段使い(乗用車として使用)の際の各種部材は下のように収納した3列目の上に整然と積み重ねて、いつでも車中泊仕様に変更できるようにしています。

7人乗車というのは殆ど無いので、普段は4人席とし更に机をそのままにした状態で、写真では見えませんが滑り防止マットを使いながらベニヤ板2枚を重ねた上に二つ折の木枠を置いて、更にその上にそれ以外の細かいものを置いています。

黄色い箱の中にはキルティングラグや枕、電気敷毛布、プラ束が入っていて、折りたたみイスはキャンプマットやインフレーターマットの下にあります。

それぞれを拘束しないこの状態で車を運転していても、モノがぶつかったり動いてうるさいということはありません。

次に、プラ束の台板と木枠の接続について簡単に説明します。

出発前に簡単に車中泊仕様への改装ができ、且つ家に戻ったあとも簡単に解体できるように、プラ束と木枠はネジなどで連結せず、木枠を台板の上に乗せる方式で、そのサポート方法も使用箇所に応じて変えています。

上の写真はプラ束上部の台板の様子で、左端が木枠後方(脚側)用で、その右が木枠前方(頭側)の左角用、右端が前方の右角用です。

写真の左側の二つは台板の上に12mm+αのすき間を作って向かい合わせた木片(主にD材の端材使用)2個を木ネジで台板に固定し、写真右端は木枠の角と位置がズレないよう木片を直角にして台板に固定しています。

すき間の12mmはB材の幅に相当し、+αはそれに若干の余裕を持たせたことを意味しています。

木片の長さがバラバラなのは、木枠の端材を切り揃えないで使っているためです。

写真左端プラ束とその右側のプラ束の長さが違うことからステップワゴンの床が前方に向かって下り傾斜になっていることが分かります。

角度を変えて撮ったのが次の写真です。

写真左と中央の台板上の溝のところに木枠のB材が嵌ります。

右端の台板には小型シャコ万力も写っていて、これでプラ束の台板と木枠の三角板を固定します。

おまけの話題(スロープジャッキ)

上記のようにステップワゴンには水平なベッドを設置できるようになった訳ですが、車を駐車する場所は常に水平とは限りません。

ベッドの水平を担保するには、車を水平に停めることが大切ですが、大体の駐車場では水はけを考えて若干の傾斜が設けられています。

少しの傾斜なら、高い方を頭にするとこで多少楽になりますが、それが出来ない場合や左右に傾斜している場合もあり、水平な場所を確保する(探す)には意外に大変です。

今回、ネットで見つけた、車を整備する際にタイヤの下に敷いて車体を持ち上げるプラスチック製品(スロープジャッキ:重量3.24kg/個 耐荷重3t)を晩秋の北アルプスに行った際に使ってみたところ満足な結果でした。

このくさび状の製品のネット情報は後程示しますが、上の例では前方に傾斜している駐車場で前のタイヤの前にそのプラスチック製品を置いて、その上に乗りあげて車体を水平にしています。

左右に傾斜している場合でも、片側の両方タイヤに使うとか、乗る部分に傾斜が付いているので乗せる位置を変えることである程度対応が可能と考えられます。

上の例ではベッドはほぼ水平が確保されました。

2-2.まとめ

新型ステップワゴン エアーのベッドをより快適にするために新たに木枠を作って、2列目シートのひじ掛けに設置し、前後に置いたプラ束でその木枠を水平に保つようにしました。そして、そのためのいくつかの注意点をこのブログの中で紹介しました。

木枠を安定して設置したあとは今までどおり、ベニヤ板からキルティングラグまでを重ねて快適なベッドを自作することができました。

次は3列目シートのところに机を取り付ける方法を説明します。

コメント